茶香中的匠人情懷 記紫金南嶺鎮(zhèn)莊田村茶匠范東華

茶香中的匠人情懷

記紫金南嶺鎮(zhèn)莊田村茶匠范東華

在紫金種茶行業(yè),一說到南嶺莊 田村“茶匠”范東華,無人不知,無人不 曉。在去年9 月舉行的2017 廣東省茶 行業(yè)(茶葉加工業(yè))職工職業(yè)技能大賽 中,他從參賽的全省110 名制茶能手中 脫穎而出,一舉斬獲了綠茶組銅獎(jiǎng)。 他不但炒茶技術(shù)超群,而且負(fù)責(zé)的紫 金升華農(nóng)民專業(yè)合作社制茶車間的加 工量更是令人眼羨,每年出產(chǎn)干茶達(dá)到 2.5 萬公斤,在全市同類合作社中排名 居前列。近日,記者慕名深入紫金縣南 嶺鎮(zhèn)莊田村,采訪了“茶匠”范東華。

“茶匠”不簡單

當(dāng)日上午,在南嶺莊田村升華農(nóng) 民專業(yè)合作社炒茶車間里,記者見識(shí) 了范東華的炒茶“絕技”,只見他手掌 朝下,快速地將青葉在近200℃的電炒 鍋鍋底劃出一道道美妙的弧線,然后 瞬間撩起一捧青葉,手掌一翻,青葉 如雨點(diǎn)般落回鍋里,如此這般,循環(huán) 往復(fù)……制茶行業(yè)的人都知道,純手 工制茶是件很辛苦的事,整個(gè)制作工 序一氣呵成,至少需要4-6 個(gè)小時(shí),既 要充分把握好溫度、時(shí)間、力度等諸多 要素,精確掌控炒茶的每道工序,還要 忍受炒鍋的高溫炙烤。范東華說,每一 步、每一個(gè)環(huán)節(jié),炒茶者都必須全力以 赴,哪怕一道工序不到位,都會(huì)影響到 成品茶的品質(zhì),只有經(jīng)過一道道工序精 心操作,才能制出最好的茶葉。

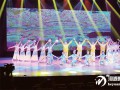

范東華(右)傾心傳授制茶技藝。

在當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)眼中,范東華的炒茶 技藝那是頂呱呱的,而在兒子范木生 眼里,范東華是一個(gè)值得尊敬的“匠 人”。范木生今年23 歲,去年從福建天 福茶學(xué)院畢業(yè)后就一直跟著“匠人老 爸”悉心學(xué)藝。記者在炒茶車間看到, 5 名一線炒茶工人中,范木生就是其中 一個(gè),干得熱火朝天,流的汗一點(diǎn)兒也 不比其他工人少。

一年加工2.5萬公斤

范東華不但炒茶技術(shù)超群,而且 負(fù)責(zé)的紫金升華農(nóng)民專業(yè)合作社制茶 車間的加工量也令人眼羨。每年從制 茶車間出產(chǎn)干茶葉達(dá)到2.5 萬公斤,用 范東華的話來說“單就每年加工量而 言,在全市不敢說,在紫金那應(yīng)該是排 在前列的”。

記者在現(xiàn)場(chǎng)看到,制茶車間里機(jī) 器轟鳴,除了原有的4 名炒茶熟練工 外,今年還專門聘請(qǐng)了6 名臨時(shí)工人。 除加工自家茶園100 多畝出產(chǎn)的茶葉 外,范東華還幫助村民代加工茶葉,如 今每天加工茶青達(dá)到2000 至2500 公 斤。記者遇到南嶺茶農(nóng)溫南勝,他家 種了60 畝茶葉,專門從5 公里外的王 告村趕過來加工茶葉,目前他家已加 工了700斤干茶葉。

范東華坦言,3 年前,他加工的茶葉 七成以上是收購別人的,每年約有干茶2 萬公斤,由于當(dāng)時(shí)茶葉價(jià)格低,每斤一般 才賣到50元,效益不好,沒有多少利潤。 這幾年,自家的100多畝茶園進(jìn)入豐產(chǎn)期 后,他加工量減少了,利潤反而比以前高 了,如今春茶中干茶葉最高賣到每斤300 元至500元,最低也有100元左右。

抱團(tuán)發(fā)展謀大計(jì)

由于地處紫金第一高峰武頓山腹 地,莊田村產(chǎn)的茶葉品質(zhì)不錯(cuò),這些年 雖然產(chǎn)量增加了,種茶的人也多了,但 未有滯銷的,只是價(jià)格高低不一。不 過,在茶行業(yè)摸爬滾打10 多年的范東 華也有擔(dān)憂。他說,茶行業(yè)與其他行 業(yè)一樣,唯有標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)才能走得更 遠(yuǎn)。對(duì)于茶業(yè)來說,種有標(biāo)準(zhǔn),采摘有 標(biāo)準(zhǔn),制茶也有標(biāo)準(zhǔn),而本地并沒有統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)可以遵循,這就是我市種茶業(yè) 與江浙、臺(tái)灣等地茶的差距之處。不 可否認(rèn),紫金茶業(yè)的發(fā)展得益于當(dāng)?shù)?政府的重視,范東華希望政府能繼續(xù) 重視,盡快能夠制定出茶業(yè)的一套標(biāo) 準(zhǔn)出來。

茶產(chǎn)業(yè)做出大文章。就莊田村而 言,目前戶籍人口已超過4000 人,95% 以上村民都種有茶葉,山上種有茶,連 一些水田里也種上了茶。茶葉加工廠 由以前兩三家發(fā)展到目前的10 多家, 更有“雙和”“升華”“茂盛”等近10 個(gè)茶 葉品牌。記者從南嶺鎮(zhèn)了解到,該鎮(zhèn) 按照“突出重點(diǎn),打造亮點(diǎn)”的原則,把 莊田村打造成多元化社會(huì)主義新農(nóng) 村,依托茶產(chǎn)業(yè),建設(shè)萬畝茶產(chǎn)業(yè)生態(tài) 文化旅游經(jīng)濟(jì)走廊,大力發(fā)展村莊沿 線休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游,將莊田茶葉 品牌做響、做大、做強(qiáng)。而王告、瑞邱、 高新、彩頭等村依托南嶺河流域,以河 及道路為主骨架打造生態(tài)旅游道路, 并統(tǒng)籌規(guī)劃各村道路、河岸種植景觀 樹木,確保每個(gè)時(shí)間段各村有特色景 觀。范東華對(duì)此建議說,眾人拾柴火 焰高,茶業(yè)要發(fā)展,茶企“抱團(tuán)”是關(guān) 鍵,鎮(zhèn)里面應(yīng)牽頭整合多個(gè)茶葉品牌, 打造區(qū)域性的茶葉品牌,推進(jìn)茶業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)化生產(chǎn)。

本報(bào)記者 張濤

熱點(diǎn)圖片

- 頭條新聞

- 新聞推薦

最新專題

- 酷暑時(shí)節(jié),下水游泳戲水的人增多,也到了溺水傷亡事件易發(fā)高發(fā)季節(jié)。近日,記者走訪發(fā)現(xiàn),雖然市區(qū)河湖周邊基本立有警示牌,但不少公開的危險(xiǎn)水域仍有野泳者的身影。為嚴(yán)防溺水事故發(fā)生,切...

多方合力套牢安全“救生圈” 專業(yè)人士:不要野泳,不做“孤泳者”

- 銳意改革 拓出一片教育新天地 ——記連平縣英才實(shí)驗(yàn)學(xué)校黨支部書記、校長張國影

- 多方合力套牢安全“救生圈” 專業(yè)人士:不要野泳,不做“孤泳者”

- 優(yōu)秀學(xué)子資深教師分享學(xué)習(xí)技巧 近400名學(xué)生與家長現(xiàn)場(chǎng)“取經(jīng)”

- 魚躍人歡忙豐收 “中國好水·萬綠湖開漁啦”活動(dòng)舉行

- 保險(xiǎn),讓每一步前行更有底氣 市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)舉行2024年“7·8全國保險(xiǎn)公眾宣傳日”健步走活動(dòng)

- 2024年河源“高考愛心直通車”公益活動(dòng)啟動(dòng) 300多輛愛心車為考生提供送考服務(wù)